|

| “Der Gehenkte” aus dem Tarot Karls VI., Paris, Anfang 15. Jhd.

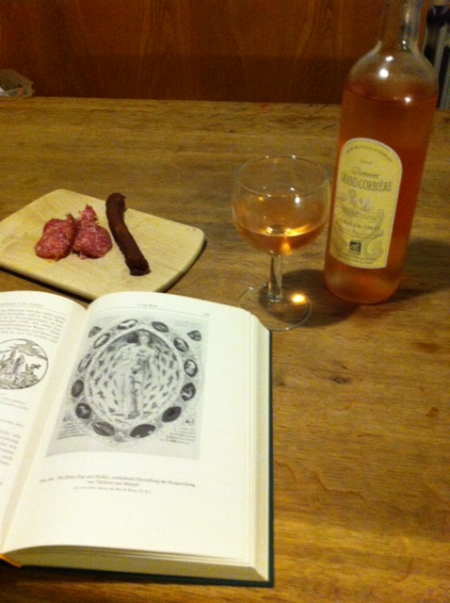

Die Symbolik des Tarot – ähnlich wie die der Alchimie bildet ein vormodernes Mem-System. Eng verwoben mit anderen mehr oder weniger esotherischen Sinn-Programmen wie Kabbalah oder Astrologie sind die Bilder darin zum ersten illustrativ – sie stellen durchaus auch das dar, war darauf zu sehen ist, zum zweiten besitzen sie den willkürlich zugeordneten symbolischen Wert. Das Besondere an Memen wie an Metaphern ist, dass zwischen unterschiedlichen Menschen ein gemeinsamer Bedeutungsraum entsteht, über den sich diese Verschiedenen identifizieren |

“Literacy, the visual technology, dissolved the tribal magic by means of its stress on fragmentation and specialization and created the individual.”

“The tribalizing power of the new electronic media, the way in which the return us th the unified fields of the old oral cultures, to tribal cohesion and pre-individualist paterns of thought, is little understood. Tribalism is the sense of the deep bind of family, the closed society as the norm of community.”

Herbert Marshall McLuhan

“Alles ist teilbar, und es kann kein Individuum geben.”

“Die Bedeutung solcher Symbole [der Buchstaben] ist von Farbe weitgehend unabhängig: ein rotes und ein schwarzes ‘A’ bedeuten denselben Laut. […] Daher deutet die gegenwärtige Farbexplosion […dass] eindimensionale Koden wie das Alphabet neigen, […] an Wichtigkeit zu verlieren.”

“Mit der Erfindung der Schrift beginnt die Geschichte, nicht, weil die Schrift Prozesse festhält, sondern weil sie Szenen in Prozesse verwandelt: Sie erzeugt das historische Bewusstsein.”

Vilém Flusser

ממטית המהפך

Schriftlichkeit und Gesellschaft hängen unmittelbar zusammen. Durch Texte, insbesondere die Zeitung, die im 19. Jahrhundert das erste echte Massenmedium wird, können Menschen über große Distanzen homogen informiert werden. Dies war auch erst seit Aufkommen der Eisenbahn und der Telegrafie wirklich von Bedeutung. Diese sind die Grundlage, auf der sich erstmals eine wirklich überregionale Volkswirtschaft – die Nationalökonomie – entwickeln kann. Die lokale Gemeinschaft, das Dorf, verliert im selben Maß ihre Eigenschaft als “Schicksalsgemeinschaft”, wie bereits Tönnies festgestellt hatte.

“Zeitungen sind der Kitt der Gesellschaft” ruft in diesem Sinne unlängst Zeitungsverleger-Präsident Helmut Heinen aus.

Aber irgendetwas scheint an dieser Aussage nicht (mehr) zu stimmen, wie auch Daniel Schulz als Replik dazu im Der Standard geschrieben hatte, indem er dem Zeitungsmann erwidert: “Nicht Zeitungen, sondern Katzenbilder sind der Kitt der Gesellschaft!”

Daniel hat nicht recht, obwohl er, davon bin ich überzeugt, das richtige meint. Katzenbilder sind nicht der Kitt der Gesellschaft, sondern von Gemeinschaften! Damit sind sie nichts weniger als der Kitt der Gesellschaft, sondern vielmehr bin ich überzeugt, wie ich im folgenden ausführen möchte, dass sie die Gesellschaft sogar korrodieren werden.

Diese Katzenbilder – im Fall meiner eigenen Community sind es Bilder von Geflügel, insbesondere von Laufenten – sind ganz besondere Zeichen, eng verwand mit Metaphern, Allegorien oder Emblemen. Obwohl nicht ganz im Sinne ihres Erfinders, hat sich eingebürgert, diese Art von Bild-Zeichen als Meme zu bezeichnen. Die Bedeutung der Meme ist oft hermetisch, außerhalb der Gemeinschaft, in der sie ausgetauscht werden, nicht zu verstehen.

In den Memen – also meist wenig ikonischen aber selten abstrakte Zeichen – konzentriert sich oft ein ganzes Universum von Bedeutungen und Verbindungen, die die Mitglieder einer Gemeinschaft mit dieser Gemeinschaft verbinden. Meme sind gemeinschaftliche Projektionsräume unseres Unbewussten: “Im Dunkel eines Äußerlichen finde ich, ohne es als solches zu erkennen, mein eigenes Innerliches oder Seelisches.” (C.G. Jung über die Allegorien der Alchimie).

Meme übernehmen dadurch eine Funktion, die in der Vormoderne Metapher und insbesondere der Allegorie innehatten:

Mit Metaphern lassen sich Dinge anschaulich machen, die nicht explizit gesagt werden könnten. “Metaphorik erweitert den Horizont des Denkbaren, indem sie die Grenzen der Verstandesrationalität sprengt und so der Darstellung spekulativer Gedanken unverzichtbare Räume möglicher Artikulation eröffnet.” schreibt Jörg Zimmer. Indem Metaphern nicht-identische Begriffe gleichsetzen, machen sie die verbindenden Eigenschaften deutlich; Metaphern stiften Identität zwischen ansonsten Verschiedenem. Dabei drücken Metaphern zunächst die Bilder aus, die ihr Sprecher (“Sender”) im Kopf hat; der Empfänger der Metapher wird zunächst vermutlich nicht das identische Bild im Kopf haben, sondern die Metapher mit seinen eigenen Bedeutungszusammenhängen füllen. In der Weise, in der die Bedeutung, die der Sender mit seiner Metapher verbindet, ähnlich zu der Bedeutung wird, die der Empfänger darein gibt, stiftet die Metapher auch Identität zwischen unterschiedlichen Personen; Metaphern stiften Gemeinschaftlichkeit.

Meme wirken wie ansteckend. Man ist infiziert, hat man sich erst einmal damit identifiziert.

***

History of Turns

Der Linguistic Turn, wie oben beschrieben, war die Folge einer eng zusammenwachsenden, immer besser gebildeten Bevölkerung mit hoher Alphabetisierung und der technologischen Infrastruktur von Massenverkehr und Massenkommunikation über große Distanzen. Mit dem Linguistic Turn der Moderne lösen sich die alten Gemeinschaften auf; Gesellschaften – Nationen und Staaten formieren sich und die Zeitung bzw. die Massenmedien sind der Kitt dieser Gesellschaften. Die Metonymie löst die Metapher als Leit-Trope in der Rhetorik ab: “Berlin erklärt Paris den Krieg”.

Mit der Illustrierten und vor allem dem Fernsehen kommt im 20. Jahrhundert der Iconic Turn – massenmedial vermittelte Bilder. Parallel mit dem Zusammenwachsen der ehemals konkurrierenden nationalen Staats-Gesellschaften zu den supranationalen Blöcken der Nato, Warschauer Pakt oder Europäische Gemeinschaft liefern die bildstarken Medien einen international gültigen Bilderschatz. Diese technisch massenhaft verbreiteten Bilder sind fast völlig unmetaphorisch; die zeigen im Wesentlichen das, was darauf zu sehen ist.

Die Tagesschau wird das Lagerfeuer der Nation und die Utopie scheint Realität zu werden, dass es tatsächlich einen Zusammenhalt von Menschen weit über den engen Rahmen einer Gemeinschaft gibt. Für das grobe Raster der politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind diese Massenmedien in der Lage, ein Millionenpublikum täglich mit den wenigen relevanten Nachrichten zu versorgen, die zum nationalen Zusammenleben notwendig sind: die holzschnitthafte Parteipolitik in den Parlamenten, das Zusammenspiel der eigenen Nation mit den anderen Staaten, die groben Neuigkeiten einer relativ konstant wachsenden Wirtschaft, stets verständlich gehalten auch für “Menschen mit mittlerer Bildung”. Ironie ist das Stilmittel des Iconic Turn – häufig allerdings in Form von Zynismus.

***

Seit den achziger Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es deutliche Zeichen von Abnutzung an den Massenmedien, zunächst noch in vielen Ländern überdeckt durch den enormen Erfolg des Privatfernsehens bzw. nach dem Mauerfall durch den Nachholbedarf in der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre.

Auf einmal war es nicht mehr so wichtig, zu lesen, was auf nationaler oder internationaler Bühne am Vortag geschen war. Der Kitt der Gesellschaft begann, spröde zu werden. Und das Web kam dieser Entwicklung genau entgegen. Nicht mehr informiert werden – sich die Dinge, die man glaubt, wissen zu wollen, selbst zusammenstellen. Wie Renate Köcher aus den Langzeitstudien ihres Instituts für Demoskopie in Allensbach mit Schrecken erkannt hat: die Leute informieren sich nicht anders – sie informieren sich streng genommen gar nicht mehr! Die Massenmedien werden in ihrer Funktion nicht substituiert, sie verschwinden viel mehr. Und zwar nicht physisch – die Menschen sehen unverändert fern – sondern in ihrer Wirkung.

Unser Social Graph, das Netz unserer gemeinschaftlichen Beziehungen, versorgt uns ab jetzt mit den Dingen, die wir erfahren wollen. Das ist der Filter, den früher die Redaktionen der Medien gebildet hatten. Wir organisieren unsere Beziehungen durch das Netz, wie wir uns früher als Bürger im Staat über die Massenmedien orientiert hatten.

“Das Ende der Großen Erzählung”, mit dem oft die Postmoderne umschrieben wird, bedeutet, dass aus Geschichte lauter kleine Geschichten werden. Schnipsel, die zusammen mit persönlichen Erinnerungsstücken zu Sinnzusammenhängen kollagiert werden. Das ist das “Ende der Geschichte“, bei dem die “Literatur vor unseren Augen kollabiert“. Die massenmediale “Hochsprache” der moderne weicht den vernakularen Dialekten der Netzkultur. “New media are new archetypes, at first disguised as degradations of older media.” (McLuhan)

Die Zugehörigkeit zu diesen neuen, memetischen Gemeinschaften ist nicht vergleichbar mit dem “in die Gemeinschaft geboren werden” der Vormoderne. Es sind relativ lose, zum Teil nur über einige Zeit stabile Strukturen und wir sind selten exklusiv in nur einer davon beheimatet. Diese Gemeinschaften werden symbolisch zusammengehalten über Meme.

Dieser Memetic Turn markiert den Übergang in das nach-moderne Zeitalter. Der schwindende Einfluss der nationalen und die gleichzeitige Auflösung der internationalen, politischen Strukturen führt dazu, dass auch deren mediale Werkzeuge stumpf zu werden scheinen.

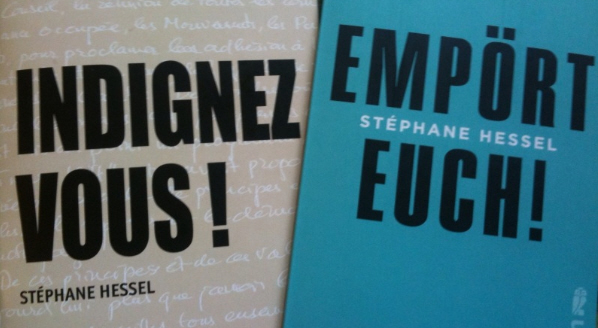

Damit wird auch klar, wie die revolutionäre Bewegung in Spanien mit den Umstürtzen in Tunesien und Ägypten zusammen hängt. Es ist faszinierend zu sehen, wie das scheinbare Fehlen von formulierten, gemeinsamen Zielen und jeder Form von verfasster Organisation die alten, gesellschaftlich denkenden Medien komplett überfordert. Es ist der Hash-Tag, der die Menschen zusammenbringt, das #spanishrevolution-Mem als Projektionsraum, über den die Menschen ihre Wünsche nach einer anderen Form von Zusammenleben in einer post-gesellschaftlichen, nicht mehr durch ineffektive Parteipolitik kontrollierten Gemeinschaftlichkeit synchronisieren.

Weiter lesen:

Die Moderne ist unsere Antike

Tribales Trommeln

[Read this post in English]

[Read this post in English]