[Read this post in English]

[Read this post in English]

Der Wissenschaftler blickt durch das Objektiv – macht das seine Forschung objektiv?

Anlass für diesen Post ist eine ziemlich beharrlich geführte Debatte auf Twitter, aus der ich meine eigenen Punkte etwas erweitern möchte. Diese berühren nur einen Teil dieser, über weite Strecken, wie ich finde, kurzweiligen Diskussion in der ein viel weiterer Bogen gespannt worden war.

Das Grundmotiv des Gesprächs stellten “die zwei Kulturen”, wie der Komplex – Naturwissenschaft gegen Geistes- oder Humanwissenschaften – seit dem berühmten Text von Ch. P. Snow genannt wird. Ich möchte zwei Aspekten anreißen, die ich im Zusammenhang von Slow Media für erwähnenswert finde: die Frage nach dem Wert von Metaphysik für die Wissenschaft. Der zweite: meine Hoffnung, dass in der durch das Web mit Plattformen wie Wikipedia und durch die Blogs mit ihren Kommentaren veränderten Öffentlichkeit für Wissenschaften die “dritte Kultur” möglich wird.

Von den Protagonisten der Twitter-Diskussion waren schnell die entsprechenden Rollen im Spiel von Snows zwei Kulturen eingenommen; ich – trotz meines Werdegangs – auf Seite der Humanities. Am Ende hätte sich alles fast in Konsens aufgelöst, wären nicht ein paar Punkte aufgetaucht, bei denen der tiefe Graben zwischen den zwei Kulturen plötzlich wieder sichtbar wurde: zunächst die Frage, ob der Skeptizismus der naturwissenschaftlichen Methode auf deren Grundlagen selbst anzuwenden sei, und dann, und das kam vollkommen unerwartet für mich, durch ein Zitat, das ich zur Illustration dieser Frage getwittert hatte.

Ehlers: ‘ … die Entscheidung [ob man eine neue Theorie akzeptiert] fällt auf Grund von Argumenten, denen schließlich beide zustimmen: die Vertreter der älteren und die der jüngeren Generation.’

Stichweh: ‘Ob das immer so ist? Ich kenne keinen einzigen Gegner Darwins, der je überzeugt worden wäre.’

Aus Die Wahrheit in der Wissenschaft.

Interview mit Jürgen Ehlers und Rudolf Stichweh. Spekturm 7 2001 |

Christian Huygens, “der eleganteste Mathematiker seiner Zeit”, eine der herausragensten Gestalten der Aufklärung, hatte im Kontext der Verteidigung Galileos gesagt: “Die Welt ist mein Heimatland und Wissenschaft ist meine Religion”. Dieses Zitat fand ich passend für die Unterhaltung. Danach war der Konsens bis zum Ende nicht wieder herzustellen, es kam ein scharfer Ton in die Rhetorik und – ich habe es so empfunden, da ich ja die Gegenposition vertrat – die “Partei der Naturwissenschaften” verfiel in Figuren der Eigentlichkeit, ja die Bilder wurden schließlich geradezu martialisch. Die Barschheit mit der eine Gemeinmachung, aus dem Zitat abgeleitet, von Wissenschaft mit Religion, bekämpft wurde, überraschte mich, noch mehr, dass ich damit die naturwissenschaftliche Seite beleidigen würde. Umgekehrt sah ich mich als gläubiger Katholik plötzlich mit Kreationisten und anderen esotherischen Spinnern auf eine Stufe gesetzt.

|

| “Was an Kraft gewonnen wird, geht an Weg verloren.” Auch wenn es verlockend ist – die Übertragung physikalischer Bilder auf die Gesellschaft des Menschen, wie sie noch Francis Bacon gefordert hatte, funktioniert so einfach nicht … |

Nach meinem Abitur hatte es für mich keinen Zweifel gegeben, dass ich eine naturwissenschaftliche Laufbahn einschlagen würde. Ich fing an, Mathematik und Informatik zu studieren. Wie viele meiner Zeitgenossen hatte mich vor allem die Freude an der Visualisierung von Daten ergriffen: es war die Zeit der “fraktalen Geometrie der Natur” von Mandelbrot und der Erfindung des Grafik-Prozessors. Aufgrund dieser Kenntnisse in elektronischer Datenanalyse bekam ich einen Job in der Forschungsstelle für Humanethologie in der Max-Planck-Gesellschaft in Andechs.

Das besondere an dem Team in diesem Institut bestand in der außergewöhnlichen, überdisziplinären Zusammensetzung: neben den Zoologen (vorwiegend Ornitologen und Primatenforscher) arbeiteten dort Mediziner, Psychologen, Sprachwissenschaftler und sogar Kunsthistoriker. Der Grund für diese ungewöhnliche Zusammensetzung bestand im Forschungsgegenstand: dem menschlichen Verhalten – von der nonverbalen Kommunikation (wo ich gelandet war) zu Sprache und Proxemik (das Verhalten in der Gruppe) bis zum ganzen Repertoire der Kultur, der Kunst, der Architektur und vor allem der Musik – gesucht wurde, was die Menschen eint, universal gültig, egal, welche Kultur der Welt betrachtet wird, und was spezifisch ist, wie Menschen ihr Verhalten an unterschiedliche Umweltbedingungen anpassen. Von der Methodik der Ethologie, der vergleichenden Verhaltensforschung, profitiere ich bis heute – eine Vielzahl von Forschungsprojekten haben Christiane Tramitz und ich seither verwirklicht – auch wenn unsere Trennung vom Max-Planck-Institut damals ziemlich unsanft verlief.

Zu jener Zeit waren einige der bereits zum Proseminar-Stoff abgesunkenen, der Postmoderne entlehnte Argumentationsfiguren sehr en vogue. Hatten der humanwissenschaftliche Mainstream während der zehn Jahre zuvor die biologische Erforschung des Menschen noch alles Teil bürgerlicher Herrschaftsverteidigung massiv angegriffen, so wurde jetzt jeder Reduktionismus, der die klassische naturwissenschaftliche Methode gerade ausmacht, als Konstrukt geschmäht. Die Streitgespräche dieser Zeit waren im Grund recht harmlos und – anders als die Klassenkampf-Rhetorik der früheren Jahre – kaum angetan, die Forschungsarbeit ernsthaft zu stören. Mich – als mitlerweilen diplomierten Statistiker konnte die Postmoderne ohnehin kaum schrecken, hatte ich mir schließlich ein Fach gesucht, das sich mit dem Problem der Erkenntnisgewinnung und -überprüfung aus zufallsbehafteten Daten oder noch besser: aus unvollständigen Modellen beschäftigte.

| “Naturwissenschaftler scheinen – dies sei hier einmal unterstellt – nicht allzu oft darüber nachudenken, was eigenlicht das Wesen ihrer Tötigkeit ausmacht, welcher Sinn darin zu sehen ist … kurz, welchen Platz ihre Disziplin in unserer Kultur einnimmt.” Michael Groß: Naturwissenschaftler gegen Wissenschaftstheoretiker: ein Krieg zwischen den Kulturen? (Spekturm 9 1997) |

Manche Kollegen traf die Kritik offenbar sehr hart, und zwar, weil sie im Kern auf einen eigentümlichen Aspekt vieler Projekte der Humanbiologie zielte: dass sie nämlich aus den vorgeblich wissenschaftlichen Hypothesen ethische Normen ableiteten. Gerade die Soziobiologie, die das Verhalten des Menschen unter seinen Artgenossen unter biologischen Aspekten untersucht, ist extrem anfällig dafür, ihre Reduktionismen (“Gruppe”, “Sippe”, “Volk”, “Kultur” etc.) als wirkliche Gegenstände zu verabsolutieren. Ich will an dieser Stelle gar nicht auf die Probleme postmoderner Anthropologie und Ethnologie eingehen. Etwas anderes musste ich nämlich am eigenen Leib lernen: diese Normen waren nicht zu kritisieren, wie ich mir sagen lassen musste, da sie ja mit wissenschaftlicher Methode abgeleitet wurden. Damit das etwas klarer wird: es handelte sich um ein Moral-Gerüst, das man im weiteren Sinne als darwinistisch bezeichnen könnte. Darwinismus – das sei hier betont – ist nicht die Evolutionslehre, sondern eine daraus abgeleitete Sozialethik. Diese bewertet das Verhalten moralisch gut oder schlecht, inwieweit es Menschen hilft, einzeln oder als eng verwandte Sippe, ihre Gene an eine möglichst zahlreiche, nächste Generation weiterzugeben; zu Ende gedacht ist hier die “grausame Königin Natur” in ihrem Reich – deutlicher muss ich wohl nicht werden; für mich war damals jedenfalls Schluss mit der Biologie.

Es gibt aus dieser Argumentation keinen Ausweg, wenn man in der positivistischen Logik der Biologie verharrt; das ist es, was man seit dem zweiten Weltkrieg allgemein die “Dialektik der Aufklärung” nennt. Es gibt aber eine Chance, mit aufgeklärtem Denken nicht in die Barbarei zu rutschen, nämlich einen Schritt hinaus zu machen.

Euklids Elemente. Indem man einzelne der scheinbar für unsere Anschauung evidenten Axiome verändert, gelangt man nicht zu Widersprüchen, sondern zu neuen Welten: der nichteuklidischen Geometrie.

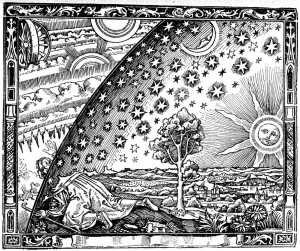

Meta bedeutet hinter, jenseits, und Metaphysik ist seit der Antike der andere Raum des Denkens, inden wir zurücktreten können, um auf die Physis, die Natur zu blicken und darüber nachzudenken, was nach der Betrachtung der Natur daraus folgt.

Stichweh: ‘Wenn ich Wissenschaft von außen betratet mit Kunst oder Religion vergleiche, dann unterscheidet sie sich dadurch, dass sie für ihre Aussagen Wahrheit beansprucht. […] Niklas Luhmann hat gesagt, Wahrheiten sind Erschöpfungszustände der Wissenschaft.’

Aus Die Wahrheit in der Wissenschaft. Interview mit Jörgen Ehlers und Rudolf Stichweh. Spekturm 7 2001 |

Metaphysik, das habe ich gestern wieder erfahren, steht nicht hoch im Kurs. Die Frage nach der Bedeutung, nach dem Wesen der zutage geförderten wissenschaftlichen Erkenntnis kann aber nicht im System selbst beantwortet werden. Ob das Restrisiko der zivilen Nutzung von Atomkraft, das von ihren Befürwortern für alle Menschen eingegangen wird (ob die wollen oder nicht), ob Gentechnik voranzutreiben ist, ob der Klimawandel ein notwendiges Übel unserer Zivilisation oder ein Verbrechen ist – das alles sind keine wissenschaftlichen Fragen. Gerne wurde in der Vergangenheit von Politikern jede Skepsis an der Forschung abgewiegelt. “Diskutieren ohne Scheuklappen” war das Mantra des sogenannten Ethikrates, im Klartext: lasst uns bloß mit eurer Moral in Ruhe!

| “Die Beschränkung auf herausgeschnittene, scharf isolierte Gegenstände […], die aus dem Bedürfnis nach Exaktheit laboratoriumsähnliche Bedingungen zu schaffen trachtet – verwehrt nicht bloß temporär, sondern prinzipiell die Behandlung der Totalität der Gessellschaft. Das bring mit sich, dass die Aussagen der empirischen Sozialforschung häufig den Charakter des Unergibigen, Peripheren […] tragen. Unverkennbar ist die Gefahr einer Stoffhuberei […] Durchs Bestreben, sich an hieb- und stichfeste Daten zu halten und jede Frage nach dem Wesen als Metaphysik zu diskreditieren, droht der empirischen Sozialforschung die Beschränkung aufs Unwesentliche im Namen unbezweifelbarer Richtigkeit. Oft genug werden ihr die Gegenstände durch die verfügbaren Methoden vorgeschrieben, … ” twa 9.2 S. 356 |

Die Spekulation ist das zweite metaphysisches Feld, dass meiner Ansicht nach fest mit den Wissenschaften verbunden ist. Spekulation bedeutet, sich nicht gleich von der normativen Kraft des angeblich Faktischen festnageln zu lassen. Durch Spekulation “schauen wir in einen Spiegel und sehen rätselhafte Umrisse”. Nur wenn es gelingt, sich aus der unmittelbaren Erfahrung, den schon eingesammelten Daten, zu erheben und davon abgehoben nachzudenken, kann es zu Paradigmenwechseln kommen.

| “Kein Unterschied soll sein zwisschen dem Totemtier, den Träumen des Geistersehers und der absoluten Idee. Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht. Sie ersetzen den Begriff durch die Formel, Ursache durch Regel und Wahrscheinlichkeit.” twa (dda) |

Indem wir in den Naturwissenschaften eine Theoriediskussion ablehnen, wenn sie außerhalb der Wissenschaft selbst steht, wird aber Wissenschaft zur Dogmatik. Ich will ja gar nicht so weit gehen, wie Adorno seinerzeit, und der Wissenschaft vorwerfen, sie sei in Wahrheit der Mythos im neuen Gewand. Indem Metaphysik, Spekulation, durch Glauben begründete Ethik mit Esoterik und Götzenglaube verächtlich auf eine Stufe der Irrationalität den Wissenschaften gegenübergesetzt werden, vergibt die Wissenschaft sich die Chance zur Reflektion über sich selbst, zur kritischen Distanz.

***

Allerdings tut sich einiges im Bezug auf die beiden Kulturen. Auf Plattformen wie Wikipedia treffen Vertreter beider Lager häufig zusammen und müssen einen Konsens führen, wenn es nicht zum endlosen Edit-War kommen soll. Die Argumente liegen nachvollziehbar auf der Diskussionsseite dokumentiert. Es gibt eine ansehnliche Zahl bloggender Natur- und Geisteswissenschaftler. In den Kommentaren können die Positionen in einer Weise transparent verhandelt werden, wie es in der Vergangenheit nie möglich war. Meinungen, die man nicht teilt, kann man hier kritisieren, kann beitragen und über Links Querverbindungen herstellen. Diese Partizipation an wissenschaftlicher Publizistik war früher ausschließlich den Peer-Reviews vorbehalten.

Das gute an dieser Öffentlichkeit: unverständliche und arkane Terminologie hat schlechte Chancen, die Diskussion zu überstehen; schlechte Zeiten, sich einzuigeln und sein Süppchen vor sich hin zu kochen. Ein offenes System, das schon allein durch die Art der Veröffentlichung – für jedermann zugänglich – einlädt, mitzumachen. Ich glaube, dass sich vielleicht so die “dritte Kultur” entwickeln wird, wie es Snow 1959 gehofft hatte.

Die Quadratur des Kreises: tritt man einen Schritt heraus, aus dem flachen Ring der Brüche, in den erhabenen Körper der Reellen Zahlen (was für eine Metapher!), so ist der Umfang schnell zum Radius ins Verhältnis gesetzt.

[Read this post in English]

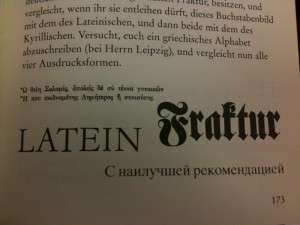

[Read this post in English] (1) “A Vernacular is like a crumbled streetversion of a classic language. Like Italian is a vernacular language and Latin is a classic language. What does acutal vernacular online video sound like, that’s native to the Internet and speaks vernacular Internet ease? I’ll just read you the categories of an unnamed [Online Video Network] here: ‘LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy’. Those are actual terms, coined on the Internet. Now, you could think, to be classy, you would like to expunge that vernacular, and instead of them saying ‘LOL’ they should say something like ‘commedy’, instead of ‘OMG’ something like ‘experimental’. – Allright. That’s not how it works. It is a little hard to understand this, but the actual path to classiness is to upgrade the vernacular. You have to get through LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy and somehow come out the other side. You have to make network culture classy on its own terms. You have to ennoble the vernacular – not by teaching people Latin, but by writing Dante’s Inferno!”

(1) “A Vernacular is like a crumbled streetversion of a classic language. Like Italian is a vernacular language and Latin is a classic language. What does acutal vernacular online video sound like, that’s native to the Internet and speaks vernacular Internet ease? I’ll just read you the categories of an unnamed [Online Video Network] here: ‘LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy’. Those are actual terms, coined on the Internet. Now, you could think, to be classy, you would like to expunge that vernacular, and instead of them saying ‘LOL’ they should say something like ‘commedy’, instead of ‘OMG’ something like ‘experimental’. – Allright. That’s not how it works. It is a little hard to understand this, but the actual path to classiness is to upgrade the vernacular. You have to get through LOL, OMG, WTF, Cute, Games, Geeky and Trashy and somehow come out the other side. You have to make network culture classy on its own terms. You have to ennoble the vernacular – not by teaching people Latin, but by writing Dante’s Inferno!”