Vom 24. bis zum 26. September fand in Leipzig in der altehrwürdigen (und rekonstruierten) Bibliotheka Albertina die Konferenz „Critical Point of View“ statt. Sie war als Wikipediaforschungskonferenz angekündigt und ich hatte die Ehre, dort einen Vortrag zum Thema „Zukunft der Wissengesellschaft“ zu halten. Es war eine sehr gut organisierte, strukturierte und angenehme Konferenz, mit einem spannenden Ansatz: Wikipedisten (Wissenschaftler, deren Forschungsobjekt die Wikipedia ist) und Wikipedianer (aktive Wikipediabeiteiligte und -autoren) zusammenzubringen; also Innensichten und Außensichten aufeinandertreffen zu lassen – und dann zu beobachten, was passiert (das war es zumindest, was ich dort getan habe).

Vom 24. bis zum 26. September fand in Leipzig in der altehrwürdigen (und rekonstruierten) Bibliotheka Albertina die Konferenz „Critical Point of View“ statt. Sie war als Wikipediaforschungskonferenz angekündigt und ich hatte die Ehre, dort einen Vortrag zum Thema „Zukunft der Wissengesellschaft“ zu halten. Es war eine sehr gut organisierte, strukturierte und angenehme Konferenz, mit einem spannenden Ansatz: Wikipedisten (Wissenschaftler, deren Forschungsobjekt die Wikipedia ist) und Wikipedianer (aktive Wikipediabeiteiligte und -autoren) zusammenzubringen; also Innensichten und Außensichten aufeinandertreffen zu lassen – und dann zu beobachten, was passiert (das war es zumindest, was ich dort getan habe).

Clash of Diskurskulturen

Es gibt Zweikompenentenkleber und Zweikomponentensprengstoff, und irgendwo dazwischen lag auch die CPoV. Es gab in diesem Reagenzglas Albertina eine Art Clash of Diskurskulturen, der sich unter anderem in dem Bericht des Historikers Peter Haber mitlesen lässt – vor allem auch in den Kommentaren. Wie geht man miteinander um? Kritisiert man einander und wenn ja wie und wo, bei einer Tasse Kaffee oder bei Twitter? Wie funktioniert (konstruktive) Kritik in akademischen und wikipedianischen Kontexten? Interessant, welche Diskursvarianten zu Tage traten: Zirkuläre Argumenationen von Wikipedianern auf Vorschläge von außen (entweder „Das gibt es schon!“ oder „Dann macht es doch selbst!“). Ritualisierte Dauerdiskurse innerhalb der Wikipedia (die „Käsebrot-Debatte“, die eigentlich eine „Restaurationsbrot-Debatte“ war, und ihr Äquivalent in basisdemokratisch ausgericheten Kita-Elterinitiativen in der „Nutellabrot-Debatte“ findet).

Aber Diskurse sind richtig und wichtig, so ermüdend sie auch in oben genannten Fällen sein mögen. Von verschiedenen Perpektiven profitieren wir auch innerhalb des Slow Media Teams. Jüngstes Beispiel: Der Wikipedia-Kommentar unseres Slow Media Manifestes, das ich vorab auf dem CPoV-Blog publiziert habe. Wikipedia aus der Perspektive Slow Media. Mein Beitrag nimmt eine empathisch-wikipedistische Sicht von außen ein, zeigt Potentiale auf und ist fasziniert von deren Funktionsmechanismen. Einen ganz anderen Blickwinkel hat da mein Mitautor Jörg Blumtritt: Seine Perspektive ist die Innensicht eines aktiven Wikipediaautors. Er schaut auch auf das, was im Wikipediaalltag stattfindet: Kommunikations-Unkultur, Aggressivität, Ringen um Macht und Deutungshoheiten. Das immer wieder Untergehen von ideen- und begriffsgeschichtlichen Themen, von Kultur- und Sozialgeschichte zugunsten personen- und ereignisorientierter Beiträge. Ist das repräsentativ? Was ist relevant? Wer bestimmt den Kanon? Die Apokryphen (von wem als solche definiert?) landen in Wikipedias berüchtigter Löschhölle. Das ist in der Praxis tatsächlich alles andere als dialogisch.

Diskursivität, Gesprächsbereitschaft, sozialer Austausch – diese Aspekte spielen in unserem Slow Media Ansatz eine zentrale Rolle. Die oralen und sozialen Aspekte der Wikipedia, die ihrer Zwitterrolle als quasimündlichem Schriftmedium geschuldet sind, sind ihr größtes Potential und zugleich die größte Quelle des Unmutes. Während Autorenhinweise anderer Publikationen sich auf Vorgaben zur formalen Darreichungsform beschränken, lesen sich die Autorenrichtlinien für Wikipediaautoren wie eine Anleitung zum sozialen Miteinander. Wikipedia ist kein reines Publikationsprojekt, sondern auch ein sozial-gesellschaftliches. Theorie und Praxis des respektvollen Miteinanders liegen hier – wie auch woanders – weit auseinander.

Sind die Entstehungsdiskurse Teil des Beitrags? Und sind Diskurse abbildbar?

Wer bei einer Online-Suchmaschine nach einem Stichwort sucht, landet mit ziemlicher Sicherheit zuerst bei Wikipedia. Er findet einen (fertigen) enzyklopädischen Beitrag vor, mundgerecht konsumierbar. Nun gibt es ja keine endgültige Wahrheit, das wissen wir schon länger, und die Zeit der großen Erzählungen ist vorbei. Auch eine kleine Erzählung wie ein Wikipediabeitrag stellt nicht die endgültige Wahrheit dar. Der vermeintlich „fertige“ Text im Frontend ist zwar das Ergebnis einer gemeinsamen sozialen Handlung, aber doch immer nur eine Zwischenstufe, eine Art Zwischenbericht, eine Zwischendokumentation eines Prozesses, der noch weiter andauert. Den endgültigen, autorisierten Text, von dem – zumindest als Grundprinzip – die Philologie noch in den 90er-Jahren ausging, gibt es bei offenen Werken wie der Wikipedia nicht mehr.

Das Interface jedoch suggeriert einen erreichten Reifezustand, und die Wikipediabeiträge werden wohl tatsächlich von den meisten Wikipedialesern als „fertige“ Texte gelesen. Wer schaut schon auf die Rückseite der Werkstatt, auf die Diskussionseiten und die Versionshistorie? Sie sind faszinierende Diskursdokumentationen, aber richtig lesen können sie wohl nur Wikipedianer mit ausreichender Innensicht.

A Critical Point of View: ein Blick in die Werkstatt

In der Auflistung der Forschungsvorhaben der Forschungsinitiative „Critical Point of View“ steht an fünfter Stelle: „Design: Interfaces für Diskussionen.“ Hinter dieser prosaischen Formulierung steht nichts Geringeres als die Frage, ob die soziale Handlung, deren vorläufiges Ergebnis ein Wikipediabeitrag ist, selbst abbildbar ist. Ob ein Frontend denkbar ist, das wie eine gläserne Scheibe den Blick in die Werkstatt dahinter, in den noch laufenden Werkprozess erlauben kann. Das geht natürlich weit über Designfragen hinaus. Sind textgenetisch neuralgische Punkte innerhalb eines Textbildes visualisierbar? Während des Abschlusspodiums nach der Wikipedia seiner Träume befragt, antwortet Geert Lovink mit ebendiesem Punkt – mit einer Wikipedia, die Diversität und kontroverse Entstehungsdiskurse benutzerfreundlich und intuitiv im Frontend abbildet, anstatt sie im Hinterzimmer zu verstecken.

Textgenese aus editionsphilologischer Sicht

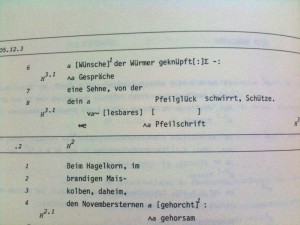

Eine ähnliche Aufgabenstellung hat auch die Editionsphilologie, aber auch sie hat bisher nur eine wenig benutzerfreundliche Lösung gefunden. Das Ziel von historisch-kritischen Werkausgaben ist es, die Genese eines Werkes für die Forschung nachvollziehbar zu machen und den Text eines Autors aus seinem Entstehungskontext verstehen zu können. Denn selbst bei nichtkollaborativ entstandenen Texten eines einzelnen Autors ist ja der Text im Fluss, es gibt Notizen, Randbemerkungen, Ergänzungen, Lektoreneingriffe, Verlagsentscheidungen und Varianten innerhalb verschiedener Auflagen. Um diese Kontexte, in denen Texte stehen, wertneutral und sachgerecht verfügbar zu machen, hat die Editionsphilologie einen Visualisierungscode entwickelt, der allerdings nur von Fachleuten und mit entsprechendem Schlüssel zu lesen ist. Dann schaut man als Leser dem Autor über die Schulter, und sieht, wie aus „Wünschen“ „Gespräche“ werden und aus einem „lesbaren Pfeilglück“ eine „Pfeilschrift“.

Für die Wikipedia wird es nun darum gehen, eine Methode zu entwickeln, wie man mehreren Autoren über die Schulter schauen und ihren Diskursen beiwohnen kann. Denn – nimmt man ihre Sonderrolle als mündlich-schriftliches Zwittermedium ernst, dann sind die Diskurse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen, tatsächlich ein Bestandteil des Textes.

+ + + + + +

Fotos: eigene. Bei der Handschrift handelt es sich um ein altes Katalogverzeichnis aus dem 19. Jahrhundert aus dem Bestand der Bibliotheka Albertina.

Die letzte Abbildung stammt aus: Paul Celan. Werke. Historisch-kritische Ausgabe. I. Abteilung. Lyrik und Prosa. 7. Band. Atemwende. Textapparat des Gedichtes “Beim Hagelkorn”. S. 76. Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main, 1990.

[Read this post in English]

[Read this post in English]